[양기훈의 제주마을 탐방](9)구좌읍 송당리

입력 : 2014. 09. 30(화) 00:00

가가

제주시 구좌읍 송당리 아부오름(위)과 마을회관 인근 마을 풍경(아래).

제주섬 신화의 본고장이자 18개 오름 품어안은 중산간마을

조선시대 관영목장 일소장 위치

제주말산업 특구 지정 이전부터 주민들 말 활용한 레저산업 관심

힐링마로 프로젝트 추진 과정서 행정의 마로 폭 적용기준에 불만

구좌읍 중산간에 18개의 오름을 거느리고 초원과 밭들이 어우러진 아름다운 송당리. 조선시대 관영목마장 중에 일소장이 있던 지역이어서 목축이 먼저 떠오르는 마을이다. 좀 더 들어가 정신적 세계를 들여다보면 제주섬 신화의 본고장이다. 금백주 소천국 신화의 배경이며 제주마을 모든 신들의 어머니 격인 백주또 여신을 모시는 송당 본향당(제주도 민속자료 9-1호)이 있다. 굿을 하는 심방들이 송당리를 지칭하는 용어가 있다. '불휘공마을' 뿌리가 깊은 마을이라는 뜻이다. 백주또 신화의 골간을 흐르는 상징성은 놀랍게도 오늘의 현실과 닮았다. 목축과 수렵족으로 상징되는 소천국과 오곡의 씨앗을 가지고 들어온 농경족의 상징 금백주가 혼인을 하였다는 것은 수렵토착세력과 외부에서 입도한 농경세력이 전쟁과 같은 갈등이 없이 상생의 길을 찾아 화합하고 살았다는 역사적 사실을 신화로 풀어낸 것이다.

송당리가 지금 그렇다. 외부유입 인구의 증가는 신화 속 전혀 다른 삶의 방식을 추구해온 사람들의 등장인 것이다. 김윤홍 송당리 노인회장은 900년 전부터 설촌된 마을이라고 주장한다. 지금은 4개의 자연마을로 이뤄져 있다. 서동, 상동, 동동, 대천동을 모아서 송당리다. 4·3 이전까지만 해도 하동과 장기동이 있었지만 불타고 난 뒤 복구되지 못했다. 주민들의 생업은 목축과 농사가 반반 정도. 6차 산업화의 필요성을 느끼기 시작하면서 몇 년 전부터 변화의 바람이 불고 있다. 김기범 송당리장을 중심으로 드넓은 마을 소유지를 활용하여 더욱 풍요로운 마을로 변모하고자 하는 노력이 펼쳐지기 시작한 것이다. 그래서일까? 외지에서 송당리에 들어와 살기 시작한 주민수가 40%에 육박하고 있다고 했다.

양영자 송당리 마을회 사무장은 한경면 신창리에서 시집 온지 25년이 되었다고 했다. 송당리를 한 마디로 표현하면 "사람들이 좋다"라고 간명하게 대답한다. 자연보다 사람이 좋은 마을. 혹시 자연을 따라 사람도 좋아지는 곳이 아닐까 되묻게 되는 송당리다. "모든 여건이 주어진다면 아부오름을 천연 공연장이나 운동장으로 만들고 싶다"는 놀라운 상상력을 발휘하는 다부진 꿈의 소유자다. 운동장과 관객석을 빼닮은 곳이라는 뜻에서 아부 오름에 대한 애착을 보여줬으리라. 아니면 231만여㎡(70여만평)에 달하는 마을 소유 땅 대부분이 오름이기 때문에 행정적으로 제약을 너무 많이 받아서 갑갑한 심정을 드러냈을 수도 있고. 오름들만 친자연적으로 활용할 수 있어도 송당리 발전에 활로가 열릴 것 같은 가슴아픈 기대감이기도 할 것이다.

방문객들이 바라볼 때 오름이 많아 경관이 수려해 보일 수 있으나, 마을 사람들의 입장에서 보면 마을 소유 땅 대부분인 오름이 경관등급 때문에 능선마저도 활용할 수 없는 지역이라는 것이다. 체오름 옆을 지나가는 송전 철탑은 경관 등급에 상관없이 지나가는 현실을 바라보면서 주민들이 느끼는 감정은 남다르다. 김기범 송당리장은 주장한다. 차후 경관등급 조정 기회가 있을 때 "힐링 마로 사업 같은 마을의 공익적 활용목적에 한하여 오름의 능선 정도까지는 경관등급을 하향 조정해줘야 할 것이 아니냐"는 것이다. 이처럼 마을 발전 전략과 관련하여 다양한 논의가 있는 곳이다.

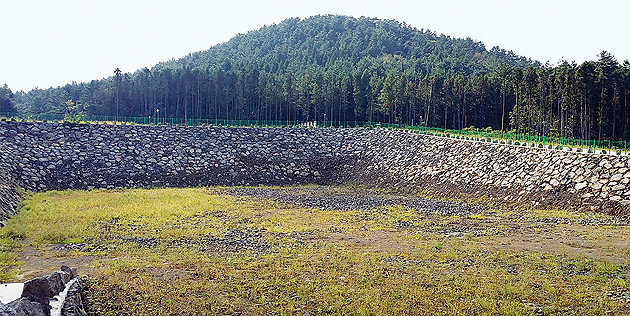

그 중에서 송당리 주민들의 미래와 관련하여 독특한 제안이 있었다. 저류지 사업을 통하여 엄청난 크기의 흙을 파내고 석축 작업까지 해 놓은 저류지 들이 있는데, 평상시에는 어느 정도 물이 차있게 한다면 좋겠다는 것이다. 연못을 만들면 그 자체가 관광자원도 되고, 가뭄에 농업용수로 활용할 수는 없는 것인지 다목적 방안을 모색하자는 것이다. 해당 행정 관청에서 나올 대답이 궁금했다.

말 산업 특구에 대한 기대감이 있기 전부터 일소장 지역이라는 역사적 자부심에 따라 말을 활용한 레저 산업에 관심을 기울이는 주민들이 많았다. 오름과 초원지대를 활용하여 '힐링 마로' 프로젝트를 추진하는 과정에서 행정은 산책로 규정을 들어 120㎝ 폭을 고수하고, 주민들은 말을 타고 가는 상황을 모르는 비현실적인 규정이라고 질타를 하고 있었다. 최소 2m 폭은 되어야 마로의 기능이 확보되는 것을 모르고 전국적 산책로 기준만을 대입하려고 한다는 것이다. 제주의 특성을 파악하고 마로와 관련된 새로운 규정을 찾아나서는 작업은 누구의 몫인지 묻고 있는 것이다. 해마다 마불림제를 올리는 축산신의 마을 송당리에서 그 전통적 가치를 살려 관광자원화하려는 노력에 비추어 행정은 현장을 도외시한 비현실적인 규정으로 발목을 잡고 있는 것이다. 그래서 주민들은 "그냥 땅이나 팔고 떠나라는 소리냐?"라고 내심 따지고 있는 것은 아닐까 두려웠다. 격한 감정을 억누르며 차분하게 마을이 처한 현실을 드러내는 모습이 처연했다.

홍성우 송당리 청년회장에게 30년 뒤 송당리의 모습을 물었다. "외지인들이 더 많이 사는 곳이 될 것입니다." 가슴 아픈 대답의 근거는 땅값에 있었다. 외지인들이 주민들끼리 사고파는 값에 몇 배를 주겠다고 하면 땅은 결국 그들이 사들이게 된다는 것이다. 현실을 반영한 이 대답에 마을공동체는 어떻게 대응해야 할 것인가. 운명적으로 이 마을을 물려받아야 할 청년회원들이 바라보는 송당리의 미래. 그 단면이 처절하다. 비관만 있는 것은 아니었다. 마을공동체정신에 대한 확고한 신뢰를 바탕으로 조상 대대로 물려받은 이 땅을 지키기 위해 다양한 방안을 모색중이라고 했다. 우선은 마을회에서 추진하는 일에 힘을 보태고, 여러 가지 왕성한 활동으로 마을에 활력을 불어넣고 있었다. 학교식당 규모의 단체식사를 할 수 있는 건물과 함께 잔디운동장이 있는 체육공원을 관리 운영하면서 조금이나마 마을에 보탬이 되고자 애쓰는 청년들이었다.

'사람 좋은 송당리'는 그냥 슬로건 정도의 표현이 아니었다. 정신적 유대감을 바탕으로 이웃을 아끼는 공동체. 지금의 송당리가 송당리가 아니라 한 세대 전 송당리가 송당리 사람들의 마을이 아니었겠느냐는 자문자답에서 그 동질성을 찾고 있었다. 김윤홍 송당리 노인회장의 일갈이 벼락소리처럼 들려왔다. "30년 뒤 송당리는 30년 전 송당리의 모습이어야 한다." 사람 수와는 관계없이.

<공공미술가> <인터뷰 음성파일은 ihalla.com에서 청취 가능>

조선시대 관영목장 일소장 위치

제주말산업 특구 지정 이전부터 주민들 말 활용한 레저산업 관심

힐링마로 프로젝트 추진 과정서 행정의 마로 폭 적용기준에 불만

|

송당리가 지금 그렇다. 외부유입 인구의 증가는 신화 속 전혀 다른 삶의 방식을 추구해온 사람들의 등장인 것이다. 김윤홍 송당리 노인회장은 900년 전부터 설촌된 마을이라고 주장한다. 지금은 4개의 자연마을로 이뤄져 있다. 서동, 상동, 동동, 대천동을 모아서 송당리다. 4·3 이전까지만 해도 하동과 장기동이 있었지만 불타고 난 뒤 복구되지 못했다. 주민들의 생업은 목축과 농사가 반반 정도. 6차 산업화의 필요성을 느끼기 시작하면서 몇 년 전부터 변화의 바람이 불고 있다. 김기범 송당리장을 중심으로 드넓은 마을 소유지를 활용하여 더욱 풍요로운 마을로 변모하고자 하는 노력이 펼쳐지기 시작한 것이다. 그래서일까? 외지에서 송당리에 들어와 살기 시작한 주민수가 40%에 육박하고 있다고 했다.

|

| 김기범 송당리장 |

방문객들이 바라볼 때 오름이 많아 경관이 수려해 보일 수 있으나, 마을 사람들의 입장에서 보면 마을 소유 땅 대부분인 오름이 경관등급 때문에 능선마저도 활용할 수 없는 지역이라는 것이다. 체오름 옆을 지나가는 송전 철탑은 경관 등급에 상관없이 지나가는 현실을 바라보면서 주민들이 느끼는 감정은 남다르다. 김기범 송당리장은 주장한다. 차후 경관등급 조정 기회가 있을 때 "힐링 마로 사업 같은 마을의 공익적 활용목적에 한하여 오름의 능선 정도까지는 경관등급을 하향 조정해줘야 할 것이 아니냐"는 것이다. 이처럼 마을 발전 전략과 관련하여 다양한 논의가 있는 곳이다.

|

| 송당마을 본향당을 찾은 주민. |

|

| 당오름 옆에 만든 대규모 저류지. |

<공공미술가> <인터뷰 음성파일은 ihalla.com에서 청취 가능>