[양기훈의 제주마을 탐방](11)조천읍 북촌리

입력 : 2014. 10. 14(화) 00:00

가가

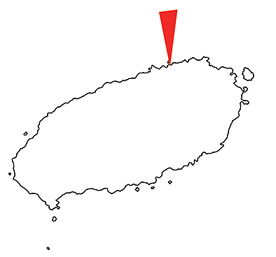

서우봉과 다려도 해상이 노을로 붉게 물든 모습(위)과 제주시 조천읍 북촌리 마을전경(아래).

"4·3의 아픔 딛고 마을발전 백년대계 큰그림 그려"

다려도와 제주4·3 떠오르는 마을

모방에 의한 획일적 관광개발 아닌

후손 위해 주민 스스로 신중 개발

너븐숭이로 대변하는 4·3 북촌리

해안마을 중 가장 많은 목숨 잃어

상생·공존으로 다시 기지개 켜다

다려도와 4·3이 떠오르는 마을이다. 서쪽으로는 서우봉을 경계로 함덕리와 인접해있고 동쪽으로는 구좌읍 동복리와 경계, 남쪽으로는 선흘리와 닿아 있다. 아직도 바닷가 마을의 정취를 물씬 풍긴다. 그만큼 개발이 덜 된 곳. 인상파 화가들이 북촌리를 알고 있었다면 대거 이주해왔을 것이다. 아침에서 저녁까지 미세한 빛의 변화가 마을의 모든 사물과 오밀조밀 쌓여진 이미지들을 변모시키기에 그렇다. 독특한 매력을 지닌 이 마을은 며칠을 머물면서 이런 생각에 빠져볼만 하다. '자연과 사람이 이렇게 닮아가는구나!' 바닷가 마을의 백미다.

고두기엉덕 바위그늘 유적과 약 3000년 전의 신석기시대 유물 500여 점(제주대학교 박물과 소장)이 발견된 점으로 보아 아주 먼 옛날부터 사람이 살기 좋은 지역. 북촌리 해안선에는 약 500m 이상 성 흔적이 남아있는데 고려 원종 때 환해장성를 쌓았다는 기록이 있다. '검서개'라는 곳의 지명유래를 보면 배를 타고 온 몽고군들과 싸웠던 장소. 삼별초의 항쟁이 일어난 1270년 이전부터 마을이 있었음을 알 수 있다. 원래 뒷개라고 불리기도 했다는데 이는 북촌 뒤의 바다를 의미한다. 인구 증가와 함께 동동, 광석동, 상동, 홍례동, 서동, 억수동 등 7개 동네 자연부락 중심으로 북포리라고 부르다가 1910년 행정적으로 개편되면서 북촌리라는 이름을 얻었다. 다려도가 주는 혜택 속에서 성장한 마을이다. 과거에서부터 현재까지. 앞으로도 계속 될 것이다. 천연 방파제 구실을 하여 포구 기능을 확보하고 있음이 자연 환경적 요인이고, 풍부한 어족자원이 다려도 인근에 펼쳐진 숱한 바위섬들과 수중암초에 보금자리를 마련하고 있기 때문이다. 수산소득이 농업소득과 동등하다는 북촌리는 아직도 조천읍 관내에서 가장 많은 100여 명의 현역 해녀들이 생업에 종사하고 있다.

무인도인 이 곳은 육지와 다른 특이한 자연환경과 생태계를 지니고 있기에 학술적으로 뿐만 아니라 이에 대한 이용·개발 수요의 확대로 해양관관자원으로 활용 가능한 잠재적 가치를 가지고 있다. 그래서 다려도는 무인도서 관리유형 구분에 따라 '개발가능 무인도서'로 지정이 되었다고 한다. 단순 경관감상에서 벗어나 친환경적면서 차원 높은 관광자원화가 절실하다. 차별화 되지 못한 상업화 전략은 진정한 의미에서 상업적이지도 않다. 모방에 의한 획일적인 어촌관광 개발이 해당 어촌마을이 지니고 있는 자연경관, 역사 문화자원들의 진가를 훼손시키고 있는 경우가 많은 상황에서 북촌리 주민들은 신중에 신중을 거듭하고 있는 것이다.

마을공동체가 소유한 땅이 63만 여 평에 달하고 있어서 발전 전략만 치밀하게 짜면 주변 마을들과 견주어 뒤질 일이 없을 것이라고 자부하고 있었다. 개발은 자연자원 스스로 하는 것이 아니라 사람이 하는 일이다. 후손들을 위한 일이라고 강조하시는 이재후 북촌리 4·3유족회장의 주장이 북촌리의 주된 정서였다. 거기에 일을 중심으로 소득창출을 위한 사업으로 방향을 잡고 가는 중이라고 한다. 마을 땅을 활용한 연수원과 체육시설들에 거는 기대를 숨김없이 드러냈다.

고완순(여·75) 노인회장은 가장 확고한 개발의지를 가지고 있었다. 동북 해안도로와 함덕 해안도로를 연결하는 사업이 있어야 한다는 것이다. 서우봉에 터널을 뚫어서라도 동쪽 마을과 서쪽 마을을 해안도로를 통해 이어야겠다는 의지는 어촌마을의 특성을 살리기 위한 공감대. 더욱 강조하는 것이 있었다. 선사유적과 다양한 문화유산들을 바탕으로 관광자원화 해서 부유한 북촌리를 만드는 일에 남은 여생을 바치고 싶다는 것이다. 30년 뒤, 105세가 되면 북촌리는 마을기업에서 벌어들인 돈만 가지고도 75세 이상 노인은 생활이 보장되는 세상이 될 것이라고 했다.

이철림 북촌리장은 관광마을로 발전시키기 위한 전략 마련에 분주하다. '풍부한 잠재력을 어떻게 하면 고부가가치를 창출하는 자산으로 활용 할 것인가.' 여기에 모든 관심이 쏠려 있다고 했다. 이장을 포함한 24명의 개발위원들과 640여 가구 1500 명의 주민들의 미래에 대한 설계를 하고 있는 것이다. 누가 만들어 줄 수 있는 미래가 아니라 주민주도형으로 스스로 만들어가는 그런 개발방향을 짜고 있다고 했다. 외형적인 모습의 변화를 가지고 발전이라고 하는 것이 아니라 실질적으로 주민 소득과 연계된 발전을 진정한 의미에서 발전이라고 해야 한다는 것이다.

북촌리는 움직이기 시작했다. 인접한 마을에 비해 늦어진 것으로 보일지 모르나 차분하게 생각하고, 역기능에 대한 예리한 관찰을 통하여 불안감을 털어버리고자 하는 노력이 있는 사람들. 더욱 큰 소통을 요구하고 있는 마을인 것이다. 멀리 바라보고 있었다. 마을공동체의 자산은 한정적이기 때문에, 후손과의 소통까지 필요한 일이기 때문에 더욱 심사숙고하는 모습이 역력하다. 그런 공동체의 움직임은 막상 가속도가 붙으면 무서운 속도로 치고나갈 것이 분명하다. 이기고 나서 싸우겠다는 결연함이 느껴지는 것은 마을의 역사성과 무관하지 않을 것이다. 구체화된 어떤 사업을 거론하기에 앞서서 30년 뒤 북촌리 사람들이 삶과 어떻게 연관되게 할 것인가를 묻고 또 묻는 그런 신중함에 존경심이 생겼다.

너븐숭이 옴팡밭으로 대변되는 4·3 북촌리. 당시 제주섬 해안마을 중에서 가장 많은 목숨이 이 곳에서 억울하게 죽어갔다. 북촌리는 역사적으로 출중한 인재들이 많이 배출되었던 마을이었다고 한다. 일제강점기에 일본으로 유학을 간 젊은이들이 다른 마을에 비해 월등하게 많았다. 해방된 조국에 돌아오는 길은 신바람이 났을 것이다. 배우고 익힌 것을 고향을 위해 쓸 수 있다는 부푼 기대를 가지고 돌아온 고향은 바뀐 것이 없었다. 일제강점기 공무원과 경찰이 그대로 존속되는 것 같은 미군정 시국. 좌절감 속에서 살다가 학살터로 끌려간 비운의 인재들을 수 없이 떠올리는 후손들이 사는 곳 북촌리다. 세월이 흘렀다. 상생을 읊조리는 세상을 살면서 그 분들이 꿈꾸던 고향마을을 만들어드리는 것이 작은 도리가 아닐까.

<공공미술가> <인터뷰 음성파일은 ihalla.com에서 청취 가능>

다려도와 제주4·3 떠오르는 마을

모방에 의한 획일적 관광개발 아닌

후손 위해 주민 스스로 신중 개발

너븐숭이로 대변하는 4·3 북촌리

해안마을 중 가장 많은 목숨 잃어

상생·공존으로 다시 기지개 켜다

|

고두기엉덕 바위그늘 유적과 약 3000년 전의 신석기시대 유물 500여 점(제주대학교 박물과 소장)이 발견된 점으로 보아 아주 먼 옛날부터 사람이 살기 좋은 지역. 북촌리 해안선에는 약 500m 이상 성 흔적이 남아있는데 고려 원종 때 환해장성를 쌓았다는 기록이 있다. '검서개'라는 곳의 지명유래를 보면 배를 타고 온 몽고군들과 싸웠던 장소. 삼별초의 항쟁이 일어난 1270년 이전부터 마을이 있었음을 알 수 있다. 원래 뒷개라고 불리기도 했다는데 이는 북촌 뒤의 바다를 의미한다. 인구 증가와 함께 동동, 광석동, 상동, 홍례동, 서동, 억수동 등 7개 동네 자연부락 중심으로 북포리라고 부르다가 1910년 행정적으로 개편되면서 북촌리라는 이름을 얻었다. 다려도가 주는 혜택 속에서 성장한 마을이다. 과거에서부터 현재까지. 앞으로도 계속 될 것이다. 천연 방파제 구실을 하여 포구 기능을 확보하고 있음이 자연 환경적 요인이고, 풍부한 어족자원이 다려도 인근에 펼쳐진 숱한 바위섬들과 수중암초에 보금자리를 마련하고 있기 때문이다. 수산소득이 농업소득과 동등하다는 북촌리는 아직도 조천읍 관내에서 가장 많은 100여 명의 현역 해녀들이 생업에 종사하고 있다.

|

| 가뭄에 기우제를 올렸다는 선반코지 괴석(위)과 북촌리 4·3학살 현장 옴팡밭 추모 조형물(아래). |

마을공동체가 소유한 땅이 63만 여 평에 달하고 있어서 발전 전략만 치밀하게 짜면 주변 마을들과 견주어 뒤질 일이 없을 것이라고 자부하고 있었다. 개발은 자연자원 스스로 하는 것이 아니라 사람이 하는 일이다. 후손들을 위한 일이라고 강조하시는 이재후 북촌리 4·3유족회장의 주장이 북촌리의 주된 정서였다. 거기에 일을 중심으로 소득창출을 위한 사업으로 방향을 잡고 가는 중이라고 한다. 마을 땅을 활용한 연수원과 체육시설들에 거는 기대를 숨김없이 드러냈다.

고완순(여·75) 노인회장은 가장 확고한 개발의지를 가지고 있었다. 동북 해안도로와 함덕 해안도로를 연결하는 사업이 있어야 한다는 것이다. 서우봉에 터널을 뚫어서라도 동쪽 마을과 서쪽 마을을 해안도로를 통해 이어야겠다는 의지는 어촌마을의 특성을 살리기 위한 공감대. 더욱 강조하는 것이 있었다. 선사유적과 다양한 문화유산들을 바탕으로 관광자원화 해서 부유한 북촌리를 만드는 일에 남은 여생을 바치고 싶다는 것이다. 30년 뒤, 105세가 되면 북촌리는 마을기업에서 벌어들인 돈만 가지고도 75세 이상 노인은 생활이 보장되는 세상이 될 것이라고 했다.

|

| 이철림 북촌리장 |

북촌리는 움직이기 시작했다. 인접한 마을에 비해 늦어진 것으로 보일지 모르나 차분하게 생각하고, 역기능에 대한 예리한 관찰을 통하여 불안감을 털어버리고자 하는 노력이 있는 사람들. 더욱 큰 소통을 요구하고 있는 마을인 것이다. 멀리 바라보고 있었다. 마을공동체의 자산은 한정적이기 때문에, 후손과의 소통까지 필요한 일이기 때문에 더욱 심사숙고하는 모습이 역력하다. 그런 공동체의 움직임은 막상 가속도가 붙으면 무서운 속도로 치고나갈 것이 분명하다. 이기고 나서 싸우겠다는 결연함이 느껴지는 것은 마을의 역사성과 무관하지 않을 것이다. 구체화된 어떤 사업을 거론하기에 앞서서 30년 뒤 북촌리 사람들이 삶과 어떻게 연관되게 할 것인가를 묻고 또 묻는 그런 신중함에 존경심이 생겼다.

너븐숭이 옴팡밭으로 대변되는 4·3 북촌리. 당시 제주섬 해안마을 중에서 가장 많은 목숨이 이 곳에서 억울하게 죽어갔다. 북촌리는 역사적으로 출중한 인재들이 많이 배출되었던 마을이었다고 한다. 일제강점기에 일본으로 유학을 간 젊은이들이 다른 마을에 비해 월등하게 많았다. 해방된 조국에 돌아오는 길은 신바람이 났을 것이다. 배우고 익힌 것을 고향을 위해 쓸 수 있다는 부푼 기대를 가지고 돌아온 고향은 바뀐 것이 없었다. 일제강점기 공무원과 경찰이 그대로 존속되는 것 같은 미군정 시국. 좌절감 속에서 살다가 학살터로 끌려간 비운의 인재들을 수 없이 떠올리는 후손들이 사는 곳 북촌리다. 세월이 흘렀다. 상생을 읊조리는 세상을 살면서 그 분들이 꿈꾸던 고향마을을 만들어드리는 것이 작은 도리가 아닐까.

<공공미술가> <인터뷰 음성파일은 ihalla.com에서 청취 가능>