[양기훈의 제주마을 탐방](20)조천읍 신촌리

입력 : 2014. 12. 16(화) 00:00

가가

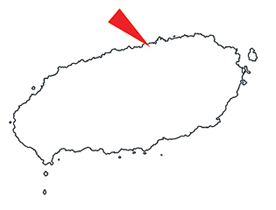

제주시 삼양동에 있는 원당봉에서 내려다본 파도치는 날의 조천읍 신촌리 전경.

도농 복합형 선도마을로 새롭게 변신하는 미래 꿈꾼다

재일동포 조규훈 선생 중심으로

중학교 설립기금 모아 보낸 나무

마을 청년들 신촌 앞바다에서

뭍으로 끌어내서 중학교 지어

원당봉 정상에 올라 동쪽을 바라보면 아기자기한 바닷가 해안선과 진드르 밭들이 대비를 이루며 아름다움을 뿜어낸다. 고려 때부터 현촌의 위상을 가질만한 곳이라는 것을 한 눈에 알 수 있다. 기름진 농토. 마을 면적 769㏊에서 경지면적이 753.9㏊라고 하는 것은 대대로 얼마나 많은 인구를 먹여살릴 수 있는 곳이었는지 보여주는 숫자다. 길게 뻗은 들판이란 뜻을 가진 '진드르'가 그냥 붙여진 이름이 아니라는 것도 알게 되고. 땅을 가르는 냇가도 있다. 종인천과 문서천이 있지만 모두 건천이다. 설촌 당시에는 지금 국도변 위로 인가가 있었지만 물이 좋은 곳을 찾아 바닷가 '큰물' 주변으로 이동하여 취락을 형성하게 되었다고 한다. 집들이 바닷가에 가까운 곳에 밀집해 있어 아침이면 남쪽 너른 농경지로 나가서 농사를 짓고 해지면 돌아오는 형태의 일상 구조를 이어온 마을이다.

바다로 나가는 해녀와 어부들 또한 해신제를 지내며 살아왔다. 엄격한 유교적 전통을 가진 향회재현마을임에도 구슬할망본풀이의 배경이 되는 마을이 신촌리다. 한양 허정승 따님이 우여곡절 끝에 제주에 와서 해녀로서 큰 부자가 되었지만 딸만 아홉을 둔 구슬할망으로 생을 마감한다. 아들에게 제사를 받지 못하게 되는 상황에 이른 것이다. 죽음을 앞두고 시집 간 딸들에게 신으로 좌정하여 제사상을 받게 하는 모습은 너무도 인간적이다. 아들이 없는 집안을 위한 배려를 무속이라는 공간을 통하여 설정한 이야기로 해석되는 것이다. 어떤 형태의 마을제에도 여인의 출입을 금하는 신촌리에서 구슬할망본풀이가 출현하게 된 것은 묘한 여운을 남긴다. 출가외인의 예외 조항과 같은 삶의 성격을 발생시킨 넉넉한 사고체계가 출현한 곳.

신원일(71) 전 이장에게 700 여년 신촌리의 역사를 통틀어 가장 내세우고 싶은 인물을 물었다. 거침없이 추사의 제자였다는 한학자 매계(梅溪) 이한우(李漢雨) 선생이라고 했다. 제주의 대표적인 풍광을 집약하여 표현한 역대의 시들을 편람하고, 창조적으로 풀어내어 영주십경을 구축한 분이다. 제주의 사계와 공간적 구성을 절묘하게 조화시킨 이 구분 방식이 지금까지 통용되는 것은 그 설득력이 놀랍다는 것을 의미한다. 겸양 또한 드높은 인격체라 해야겠다. 영주십경에 슬쩍 고향마을 신촌리의 '닭모루' 비경도 집어넣을 만하거늘 빠져 있다.

유교적 전통이 깊은 마을이어서 그런 것인지 모르지만 교육열이 대단한 곳이라고 했다. 전국을 살펴도 읍 소재지에 그 읍의 명칭을 딴 중학교가 보통 있게 마련이다. 하지만 조천중학교는 리 단위인 신촌리에 있다. 사연은 참으로 감동적이다. 일제 강점기 일본에 가서 살고 있던 신촌리 출신 재일동포들 중에 사업적으로도 성공한 조규훈 선생을 중심으로 돈을 모아 학교를 지을 나무를 마련하여 고향으로 보냈다는 것이다. 신촌리 포구 안으로 배가 들어올 수 없어서 신촌 앞바다에 내려놓으니 동네 청년들이 바다로 뛰어들어 엄청난 양의 나무들을 뭍으로 미는 작업을 했다. 마을사람들 모두가 나서서 그 나무들을 끌어올리고 지금의 조천중학교 자리까지 달구지로 옮겨서 학교를 짓기 시작했다고 한다. 학교 부지는 마을 사람들이 십시일반 돈을 모아 마련하고서 중학교를 설립했다. 전통적으로 엄청난 결속력을 보유한 마을이다. 인재를 소중하게 생각하는 마을 사람들의 분위기는 그냥 하루아침에 이루어진 것이 아니라고 했다. 출향 인사들이 제주 사회에 끼치는 영향이 지대한 것은 그러한 정신에서부터 발원하였다는 것이다. 신도현 청년회장을 중심으로 신촌중학교 건립을 위해 바다에서 나무를 끌어올려 학교 부지까지 운반하는 모습을 재현하는 행사를 축제처럼 펼치고 싶다고 했다. 교육적으로도 뜻이 깊을 것이다.

남생이못에 얽힌 사연을 알아야 신촌리 사람들을 이해하게 된다. 1933년 당시 신촌리 청년회원들은 마을이 지니고 있는 고민에 대하여 강력한 해결 방안을 찾고 있었다. 마소가 있어야 농사일을 할 수 있는 여건에서 농경지 부근에 물을 먹일 곳이 없어 불편이 이만저만이 아니었다. 회의 결과는 땅을 3천 평 정도 구입하여 그 곳에 연못을 만들자는 것. 자금 마련은 상상을 초월하는 방법을 선택하였다. 도박하는 집을 청년회원들이 집단적으로 몰려가 급습하여 모든 판돈을 압수하는 것이었다. 벌어졌을 해프닝을 상상하니 웃음이 절로 터진다. 청년들의 완력이 공익적 목적이라면 당하는 즐거움으로 받아들일 줄 알았던 불문율이 있었던 것이다. 그렇게 마련한 땅 위에 청년들이 모여들어 땀흘려 땅을 파서 만든 큰 못에 물이 고이고 돈을 빼앗겼던 사람들도 마소를 몰고 와서 물을 먹였으리라. 걸쭉한 농담들을 주고받으며. 남생이못은 신촌리 청년정신의 상징이다. 마을공동체가 발휘할 수 있는 자발성의 징표이기도 하고. 그러한 정신은 마을발전 과정에서 관에 의존하기에 앞서 먼저 시대를 앞서 행해졌다고 한다.

고구봉 리장은 놀라운 전통을 가진 신촌리의 미래를 도농복합형 선도마을로 성장시키는 것이 당면 과제요 꿈이라고 이야기한다. 지속적인 정주여건 개선과 함께 환경과 조화를 이루는 부자마을 만들기. 명확한 사업구상을 목표로 신촌리 발전 방향을 제시하고 있었다. 삼양과 신촌 사이에 민속관광오일장을 개설하는 것이었다. "로컬푸드를 중심으로 지역농어민들이 생산한 농수산물을 저렴한 가격으로 직거래할 수 있는 장소가 있어야 한다"는 주장이었다. 구제주시 서쪽 지역에 있는 오일장을 제주시 동부지역 주민들은 가기 힘드니 인구 여건이 어느 정도 충족된 현실에서 동부지역에도 오일장이 필요하다는 것이다. 단순하게 리 단위 지역 발전 전략으로 접근할 것이 아니라 행정에서 면밀하게 타당성 조사에 나설 필요가 있을 것이다. 여타 마을에도 발전적 파급력이 크기 때문이다. 진드르에 건축물이 들어설 수 있는 행정적인 여건이 조성되면서 신촌리는 상전벽해의 미래가 기다리고 있다. 81세 김행구 어촌계장의 노익장을 발휘하여 꿈꾸는 바다목장사업까지 완성되면 신촌리는 말 그대로 新村, 새마을로 변모하게 된다. 날로 새로워지는 마을.

<공공미술가> <인터뷰 음성파일은 ihalla.com에서 청취 가능>

재일동포 조규훈 선생 중심으로

중학교 설립기금 모아 보낸 나무

마을 청년들 신촌 앞바다에서

뭍으로 끌어내서 중학교 지어

|

바다로 나가는 해녀와 어부들 또한 해신제를 지내며 살아왔다. 엄격한 유교적 전통을 가진 향회재현마을임에도 구슬할망본풀이의 배경이 되는 마을이 신촌리다. 한양 허정승 따님이 우여곡절 끝에 제주에 와서 해녀로서 큰 부자가 되었지만 딸만 아홉을 둔 구슬할망으로 생을 마감한다. 아들에게 제사를 받지 못하게 되는 상황에 이른 것이다. 죽음을 앞두고 시집 간 딸들에게 신으로 좌정하여 제사상을 받게 하는 모습은 너무도 인간적이다. 아들이 없는 집안을 위한 배려를 무속이라는 공간을 통하여 설정한 이야기로 해석되는 것이다. 어떤 형태의 마을제에도 여인의 출입을 금하는 신촌리에서 구슬할망본풀이가 출현하게 된 것은 묘한 여운을 남긴다. 출가외인의 예외 조항과 같은 삶의 성격을 발생시킨 넉넉한 사고체계가 출현한 곳.

신원일(71) 전 이장에게 700 여년 신촌리의 역사를 통틀어 가장 내세우고 싶은 인물을 물었다. 거침없이 추사의 제자였다는 한학자 매계(梅溪) 이한우(李漢雨) 선생이라고 했다. 제주의 대표적인 풍광을 집약하여 표현한 역대의 시들을 편람하고, 창조적으로 풀어내어 영주십경을 구축한 분이다. 제주의 사계와 공간적 구성을 절묘하게 조화시킨 이 구분 방식이 지금까지 통용되는 것은 그 설득력이 놀랍다는 것을 의미한다. 겸양 또한 드높은 인격체라 해야겠다. 영주십경에 슬쩍 고향마을 신촌리의 '닭모루' 비경도 집어넣을 만하거늘 빠져 있다.

|

| 1930년대 신촌리 청년들이 농사용 마소에게 물을 먹이기 위해 돈을 모아 부지를 마련해 만들었다는 남생이못. |

|

| 닭이 알을 품은 형상이라는 닭모루. |

남생이못에 얽힌 사연을 알아야 신촌리 사람들을 이해하게 된다. 1933년 당시 신촌리 청년회원들은 마을이 지니고 있는 고민에 대하여 강력한 해결 방안을 찾고 있었다. 마소가 있어야 농사일을 할 수 있는 여건에서 농경지 부근에 물을 먹일 곳이 없어 불편이 이만저만이 아니었다. 회의 결과는 땅을 3천 평 정도 구입하여 그 곳에 연못을 만들자는 것. 자금 마련은 상상을 초월하는 방법을 선택하였다. 도박하는 집을 청년회원들이 집단적으로 몰려가 급습하여 모든 판돈을 압수하는 것이었다. 벌어졌을 해프닝을 상상하니 웃음이 절로 터진다. 청년들의 완력이 공익적 목적이라면 당하는 즐거움으로 받아들일 줄 알았던 불문율이 있었던 것이다. 그렇게 마련한 땅 위에 청년들이 모여들어 땀흘려 땅을 파서 만든 큰 못에 물이 고이고 돈을 빼앗겼던 사람들도 마소를 몰고 와서 물을 먹였으리라. 걸쭉한 농담들을 주고받으며. 남생이못은 신촌리 청년정신의 상징이다. 마을공동체가 발휘할 수 있는 자발성의 징표이기도 하고. 그러한 정신은 마을발전 과정에서 관에 의존하기에 앞서 먼저 시대를 앞서 행해졌다고 한다.

|

| 고구봉 신촌리장 |

<공공미술가> <인터뷰 음성파일은 ihalla.com에서 청취 가능>